熊本地震から9年。「余震」だけじゃない! 大地震後の地震活動に注意

今年の4月中旬で熊本地震から9年が経ちます。最大震度7の地震が短期間に2度発生するという異例なものでした。

この地震を踏まえ、地震に関する情報が一部改善されました。

今回は、熊本地震をきっかけとした情報の伝え方の変化と、その背景にある地震予測の難しさをご紹介します。

この記事の目次[非表示]

▼ 地震についての知識を深め、災害対応力を高めませんか?

28時間の間に2度も震度7を観測した熊本地震

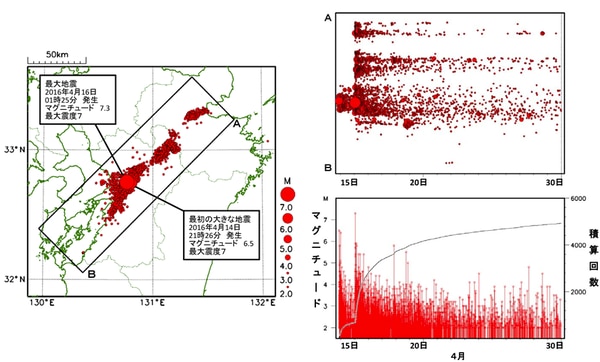

熊本地震は、2016年4月14日と4月16日の2度発生しました。1度目の大きな地震は4月14日の21:26頃に熊本県熊本地方を震源に発生し、マグニチュード6.5、最大震度7を観測しました。

そして、4月16日01:25頃には再び熊本県熊本地方を震源に大きな地震が発生。マグニチュードは1度目の地震より大きい7.3、最大震度は1度目の地震と同じく震度7を観測しました。どちらの地震でも震度7を観測した益城町では、全半壊約6,200棟を含め、町全体の約98%にあたる約10,500棟を超える住家に被害が出ました。

1度目の大きな地震と2度目の大きな地震の間はわずか28時間。震度7が設定された1949年以降、これだけ短い間に同じ場所で震度7が2回も観測されたのは初めてのことでした。

▼ 熊本地震や被害の詳細はこちらの記事に

熊本地震を機に変わった地震活動の注意呼びかけ

震度7を短時間で2度も観測した熊本地震では、発生からから約4か月後の2016年8月19日に情報発信のあり方を見直す方向になりました。

政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会は「大地震後の地震活動の見通しに関する情報のあり方」として次のような見解を公表しました。

・今までは大地震が発生した場合には、それよりも小さい地震(余震)が発生することを前提としていた。

・しかし、最初の大地震による強い揺れと同程度の揺れとなるような規模の地震が発生した事例も少なからずあることから、従来からの大きな変更点として、最初の大地震と「同程度の地震」への注意を呼びかけることを基本とした。

(地震調査研究推進本部地震調査委員会「大地震後の地震活動の見通しに関する情報のあり方」より)

この見解では「余震」という言葉は、本震(最初の大きな地震)より規模の大きな地震は発生しないという誤解を与える可能性があるという点に着目しました。

そして、上記の見解がまとめられて以降、大きな地震の発生から約1週間は「余震」という言葉を使わないようになりました。代わりに、全体的な地震活動の見通しとして、最初の大きな地震と「同程度の地震」への注意を呼びかけています。

▼ 人間、つい正常性バイアスが働きがちです

実際に、2016年9月26日に沖縄本島近海を震源とし、マグニチュード5.6、鹿児島県で最大震度5弱を観測する地震が発生した際は、「余震」という言葉を使用しませんでした。先述した通り、規模の大きな地震が発生する可能性も含めた警戒を呼びかける内容に変わっています。

揺れの強かった地域では、落石や崖崩れなどが起こりやすくなっている可能性がありますので、今後の地震活動に注意してください。

過去の事例では、大地震発生後に同程度の地震が発生した割合は1~2割あることから、揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度5弱程度の地震に注意してください。特に今後2~3日程度は、規模の大きな地震が発生することが多くあります。

▼ 過去の地震からの教訓を知るにはこちらの記事もおすすめです

複数ある地震活動のパターン

よく、大きな地震が来ると「余震」がしばらく発生すると言われます。さてみなさんは「余震」という言葉からどのような地震を想像するでしょうか。

多くの方が、大きな地震が発生した後に、同じ地域で小さな地震が繰り返し発生するという印象を持たれているのではないでしょうか。

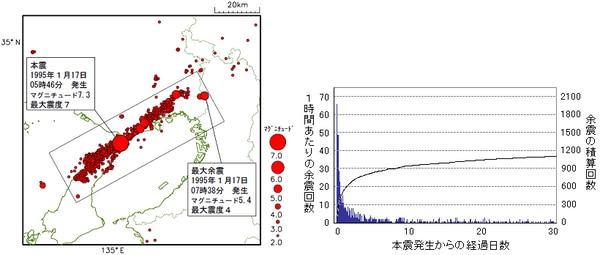

このような地震活動のパターンを「本震-余震型」と呼びます。わかりやすいのは1995年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)です。この地震活動では1995年1月17日05:46頃にマグニチュード7.3、最大震度7を観測した地震を本震とし、最大余震は同日07:38頃にマグニチュード5.4、最大震度4を観測した地震となっています。また、余震も数日内に大きく減っていきました。

<兵庫県南部地震に関連する地震活動の分布図と余震の回数のグラフ>

(出典:気象庁ホームページ)

多くの地震はこのような「本震-余震型」の経過をたどります。そのため、熊本地震も当初は

1度目の大きな地震を観測したあと、気象庁の発表は以下のように「余震」という言葉を含んだ文面でした。

揺れの強かった地域では、家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているおそれがありますので、今後の余震活動や降雨の状況に十分注意してください。

しかし、このあと、より規模の大きい地震が発生したのは、冒頭に述べた通りです。

<熊本地震に関連する地震活動の分布図と余震の回数のグラフ>

(出典:気象庁ホームページ)

このように1度目の大きな地震よりも2度目の地震が大きくなる地震活動のパターンを「前震-本震-余震型」と呼びます。2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)もこのパターンとする説もあります。

また、ある地域に集中的に発生する「群発的な地震活動型」という地震活動のパターンもあります。このパターンで有名なのは1965年から数年以上(終息時期の定義は諸説あり)続いた松代群発地震で、1年の間に同じ地震観測点で観測した震度1以上の地震は5万回を超えるものでした。

大きな地震が来た後も、引き続き備えられる対策を

地震活動には複数のパターンがあります。

そして、1度の大きな地震の後、地震活動がどのパターンになるのか予測することは困難です。だからこそ、1回大きな地震が来たからといって、今後は大きな地震が来ないと考えるのは危険といえます。

熊本地震では実際短期間で大きな地震が立て続けに発生しており、また内閣府がとりまとめた南海トラフ地震の被害予想には別の場所で続けて大きな地震が起きるという想定もあります。

参考:南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書 概要(内閣府)

企業としては、予測が難しいからこそ、様々な地震活動のパターンに備えることが重要です。例えば、複数回大きな地震が来ても対応できるような安否確認サービスや拠点確認ツールを導入するなどの対応も考えておく必要があります。

レスキューナウでは、複数の災害が来ても安否確認や拠点確認をしやすいサービス「imatome」をはじめ、災害時における社内外の情報整理が楽になる各種サービスを展開しています。貴社の災害に備えるお手伝いをさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

▼ 災害時の情報整理の必要性について知りたい方へ

▼ 複数の災害が来ても安否確認・拠点確認がしやすいサービス「imatome」説明はコチラ

▼ 災害対応、次に何をしたらわからない・・・・・・と思った方は