災害時の通信手段(コミュニケーションの手段)のおすすめをBCP・危機管理専門企業が解説!

災害時の通信手段を選ぶ際、迅速で確実な情報伝達が不可欠です。

災害時における通信手段の種類から、BCPや災害対応に役立つサービス、プラットフォームや通信規格によるリスク分散の観点までを解説します。

さまざまな状況に備えて、最適な通信戦略を見極める手助けとなれますと幸いです。

この記事の目次[非表示]

災害時の通信手段(コミュニケーション、連絡)の種類

SNS・通話アプリ(会社と従業員、従業員同士の連絡)

災害時における最も一般的な通信手段は、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)や通話アプリです。

2011年3月に発生した東日本大震災では電話やメールが繋がりにくくなっていました。そのときに注目されたのがTwitter(現:X) やFacebookでした。

また、東日本大震災の発生3か月後にLINEがサービス開始し、スマートフォンの普及に伴って人々のコミュニケーションにおいてLINEが欠かせないものとなりました。

普段から広く利用されており、使った経験がある人も多いため慌ただしい状況でも活用しやすいツールのひとつかもしれません。

いくつかのアプリをダウンロードして使う練習やお互いに使用するアプリの優先順位を決めておけば、災害時にもどれかを使って連絡を取り合える可能性が高まります。

ただし、災害時は通信障害が発生することがあります。そのときにどう外部と繋がるのかについてはこちらのブログをご参照ください。

衛星電話・衛星インターネット(拠点間、災害対策本部内、取引先との連絡)

通信インフラが壊れたり遮断されたりする場合でも、衛星電話は頼りになる選択肢です。

メリットとしては地上の通信基地局を経由せずに、衛星を介して通信できるため、衛星電話同士であれば地上通信網の遮断を受けずに国内外や山間部、海上といった環境でも連絡が可能です。厳しい条件での通信手段として重要な存在です。

ただし、屋内ではアンテナを増設しないと繋がりにくかったり、アンテナを向ける方角や天候状況、衛星の位置に通話品質が左右されることがあります。

最近ではSpaceXが提供する衛星インターネットアクセス「Starlink」の採用を検討する自治体等も存在しています。

実用的な通信速度になってきたと言われており、選択肢の一つとして広がるかもしれません。

IP無線機(拠点間、災害対策本部内、取引先との連絡)

IP無線とは携帯電話の回線を使用します。声や音をパケットデータに変換し、電話回線に乗せて通信する仕組みです。

一般的な無線機とは異なり、基本的にインターネット(携帯電話)がつながるエリアであれば通話が可能です。

メリットとしては複数の人同士で会話ができたり、どの地域とでも通信できることが挙げられます。

デメリットとしては携帯電話の電波がなかったり、パケット制限がかかっているときは使用できないことです。

BCP・災害対応や、個人としても役立つサービス

安否確認サービス

非常時に安否確認を行うためのサービスも、企業における災害時の通信手段の一環として重要です。

被災者と連絡を取ることで、安否情報を確認し、必要な支援を迅速に行うことができます。

個別に安否を確認するのではなく、一斉送信で一気に安否状況を確認することで、事業継続計画におけるネクストアクションを策定する上で最重要な情報を得ることができます。

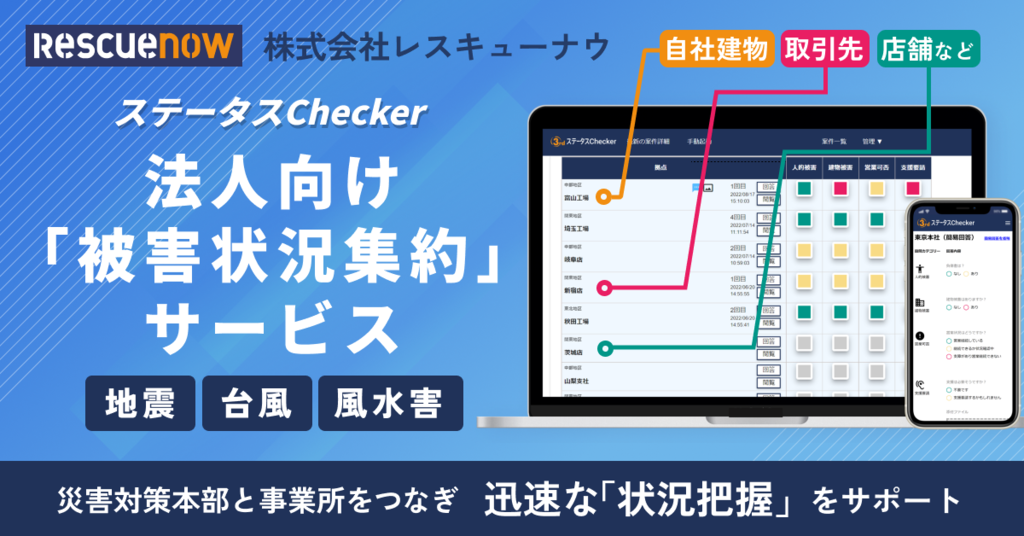

安否確認だけでなく、拠点の状況確認や災害情報の把握も同時に行える総合的なサービスも存在します。

安否確認、拠点の状況確認、災害情報の把握を同時にできるサービス

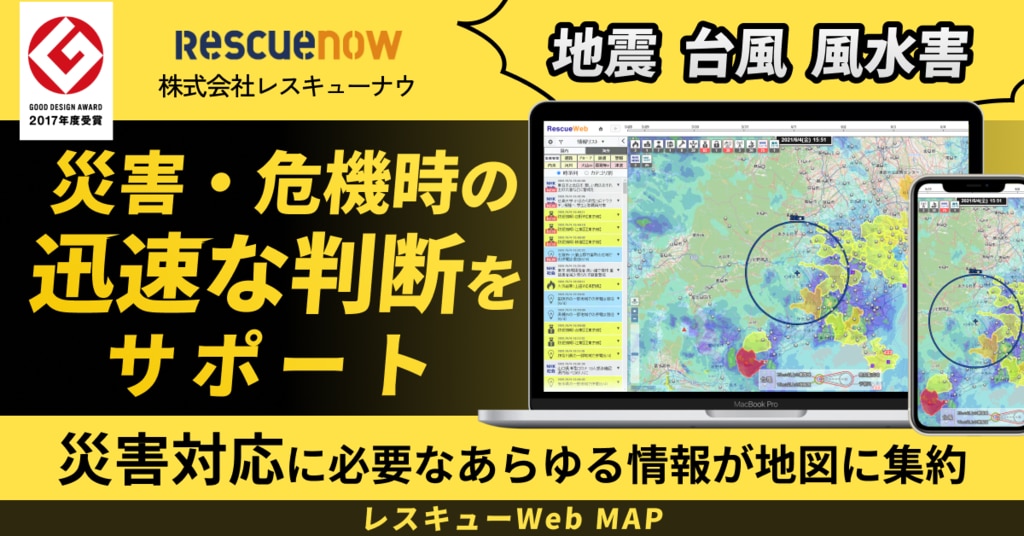

災害時の混乱を収束させるためには、安否確認や拠点の状況確認、災害情報の把握が不可欠です。

これらの情報を一元管理し、リアルタイムで共有できるサービスがBCPや災害対応に役立ちます。

防災課題を解決し、効果的な連携を促進します。 中には安否確認、拠点・事業所の状況確認、災害情報の把握を同時にできるサービスも出てきています。

災害用伝言板、災害伝言ダイヤル(171)

災害用伝言板や災害伝言ダイヤル(171)は、被災者とその家族、友人が連絡を取るための手段です。地震や噴火などの災害が発生したときに被災地の通信が繋がりにくい場合に提供が開始される声の伝言板です。

被災地の通信インフラが復旧するまでの間、重要なコミュニケーション手段となります。効率的なメッセージ伝達を支援するサービスです。

参考情報▼

上記の参考情報のようにNTTが災害用の伝言板を提供しているほか、各キャリアも伝言板を提供しています。

※「J-anpi~安否情報まとめて検索~」は2023年9月30日で運営が終了されることが発表されています。

auの災害用伝言版サービス

ソフトバンクの災害用伝言版

ワイモバイルの災害用伝言版

ドコモの災害用伝言版

LINEMOの災害用伝言版

楽天モバイルの災害用伝言版

さらに、Googleが提供している「Google パーソンファインダー(安否情報)」があり、こちらは、

- ・人を探している

- ・安否情報を提供する

のメニューがあり、災害の際にも使いやすいユーザーインターフェースになっています。

プラットフォームや、通信規格によるリスク分散について

現代の通信環境は、複数のプラットフォームや通信規格によって支えられています。これにより、災害時においても単一の通信手段に依存することなく、リスクを分散できる利点があります。

プラットフォームの多様性

異なるプラットフォーム(SNS、通話アプリ、メッセージングアプリなど)を活用することで、情報共有と連絡手段を多角化できます。

災害発生時に1つのプラットフォームが利用できなくても、他のプラットフォームを利用することで通信の断絶を回避できます。

通信規格の柔軟性

さまざまな通信規格(衛星通信、携帯電話、無線通信など)を組み合わせることで、通信の柔軟性を確保できます。

地域ごとの通信インフラの違いや、災害の影響を受ける範囲に応じて、最適な通信手段を選択し、情報伝達を効果的に行うことができます。

冗長性の確保

複数の通信手段を用意することで、通信の冗長性を確保します。

ある通信手段が使用できなくなった場合でも、別の手段で情報を伝えることができます。冗長性のある通信戦略は、信頼性の高い情報伝達を支えます。

災害時の通信手段について、まとめ

災害時の通信手段は、安全と効率を確保する上で非常に重要です。SNSや通話アプリ、衛星電話、IP無線機など、多彩な選択肢が存在します。

また、BCPや災害対応においても、安否確認サービスや避難所ガイドサービスなどもご紹介しました。さらに、通信リスクを軽減するためには、プラットフォームや通信規格の多様性を活かし、冗長性を確保することが大切です。

災害に備えて、適切な通信戦略を築くことで、安全な環境を維持できるでしょう。