「危機管理」と「リスク管理」の違いとは?BCPとの関係も解説

こんにちは。レスキューナウです。

防災やBCPについて知ろうとすると「リスク管理」(リスクマネジメント)と「危機管理」(クライシスマネジメント)という2つの単語をよく目にします。

近年、大雨や地震といった自然災害やインフルエンザなどの感染症をはじめ、事業を取り巻くリスクは年々複雑化しています。特にグローバル化とサプライチェーンの拡大で、海外での部品供給の停止や物流の混乱が発生するなど、国内のみならず、海外で発生した危機がビジネスに波及するようになっています。

こうした世界情勢の中で、重要性が高まる「リスク管理」と「危機管理」。定義や目的にどのような違いがあり、企業はそれぞれどういった対応が求められているのでしょうか。BCPとの関係性も含めて解説していきます。

この記事の目次[非表示]

リスク管理(リスクシスマネジメント)とは

それでは、まずはリスク管理について、その定義や目的、対象などを確認していきましょう。

定義と目的

リスク管理とは、事業活動において発生しうるリスクを事前に把握・評価し、適切にコントロールすることにより、事業継続性を確保するための管理手法です。

目的は、事業継続に関わる被害の発生を抑えることで、これにより円滑な事業継続を行い、企業価値を守ることができます。また、単に企業価値を「守る」だけでなく、競争優位性を持ち、企業価値を「向上させる」という目的もあります。

リスク管理の対象

リスク管理は、主に事故や災害などによるリスクの顕在化を抑えること、つまり予防策や緩和策を講じることに重点を置きます。

対象のリスクとしては、市場リスク、法的リスク、金融リスク、環境リスクなどが挙げられます。また、自然災害やテロなどの外部リスクに限らず、社員の不祥事やセキュリティ対策の不備などの内部リスクも含まれます。

これらのさまざまなリスクに対する適切な対策を講じるだけでなく、その結果を評価し、改善することも「リスク管理」に含まれます。

リスク管理の具体例

リスク管理の具体例としては、製造業界での品質管理が挙げられます。

製品の品質不良やリコールが発生すると、顧客からの信頼失墜や販売不振に繋がる可能性があります。そのため、製造工程の品質管理においては、品質管理マニュアルの策定や定期的な監査、不良品の追跡・分析などが必要です。

危機管理(クライシスマネジメント)とは

つづいて、危機管理について、その定義や目的、対象などを確認していきましょう。

定義と目的

危機管理とは、危機やリスクが発生した際に迅速かつ適切な対応を講じることで、事業の継続や早期復旧を図り、事業継続を確保するための管理手法です。

目的は、危機的状況においてその被害や影響を最小限に留めるとともに、いち早く復旧して平時の状態に戻すことで、これは経営の継続性や企業価値を維持・向上するためにも重要です。

危機管理では社員や取引先および社会全体に対して迅速かつ適切な対処を行うことが求められます。

危機管理の対象

危機管理は、実際に発生したリスクや危機に対して、迅速かつ適切な対応を行う一連の流れ、つまり復旧作業に重点を置きます。

対象の危機としては、地震、津波、洪水などの「自然災害」や、テロ、事件、事故などの「人災」、倒産、法律違反、製品トラブルといった「企業や組織内部の問題」と幅広いものがあります。

危機管理では、まず、これらの危機やリスクに対し、BCP(事業継続計画)の策定、危機管理体制の構築を構築します。計画を策定した後は継続的な訓練を実施します。

また、リスクや災害が実際に発生した場合は状況把握から自社への影響確認を行い、自衛消防活動や復旧活動を行うことも「危機管理」に含まれます。

危機管理の具体例

具体的な危機管理の例としては、東日本大震災における自動車メーカーの対応が挙げられます。

とある自動車メーカーの工場は、震災によって甚大な被害を受けたことで、自動車部品の供給をストップせざるを得なくなり、全国の自動車メーカーは生産を一時停止しました。

しかし、自動車メーカーのいくつかは、被災地以外の生産拠点からの仕入れや他の部品メーカーからの仕入れに切り替えるなど、生産ラインを回すための努力を続けました。

また、自動車メーカー同士が相互支援を行い、操業ができなくなった工場を一緒に再建することで、被災地の復興に向けた取り組みを行った例もあります。

リスク管理と危機管理の違いと重要性

リスク管理と危機管理の定義や目的などをみてきましたが、違いはどこにあり、どこに重要性があるのでしょうか。

リスク管理=「予防」、危機管理=「対処」

危機管理は、実際に発生したリスクを対象に、迅速かつ適切な対応を行う一連の流れが対象となります。また、それら体制・仕組みの整備や運用の部分も「危機管理」に含まれます。

具体的には、BCPの策定、危機管理体制の構築、継続的な訓練の実施や、発生したリスクの状況把握、自社への影響確認(被害確認や安否確認などを含む)、自衛消防活動や復旧活動などが該当します。

リスク管理の対象はどこまで

リスク管理と危機管理の大きな違いは目的の違いです。

リスク管理は「予防」を目的とする手法であり、事前にリスクの発生を防止することを目的としています。

対して、危機管理は「対処」を目的とする手法であり、災害や事故などの危機的な状況に対応することを目的としています。

「リスク管理」と「危機管理」のどちらが企業や組織にとって重要か

結論から言ってしまえば、リスク管理も危機管理も企業や組織にとって重要です。

リスク管理によって、企業は事前にリスクを予測し、事故や災害によるリスクの顕在化を未然に防止することができます。

危機管理によって、企業は災害や事故が発生して被害が発生したり、リスクが顕在化したりした場合に、事業継続を確保し、被害を最小限に抑えることができます。

このように両者の違いを見ていくと、使い分けるというよりも、どちらも企業や組織にとって重要な対策であることがわかります。危機管理とリスク管理の両輪をしっかりと継続的な取り組みで回していくことで、安心・安全な経営と事業継続性の担保が可能となるのです。

自然災害を例にリスク管理と危機管理の運用について考える

ここまでリスク管理と危機管理についてについて見てきましたが、では、実際にどうすればリスクや災害から企業を守ることができるのでしょうか。自然災害を例に考えてみます。

災害やリスクが企業や組織に影響を与える構造

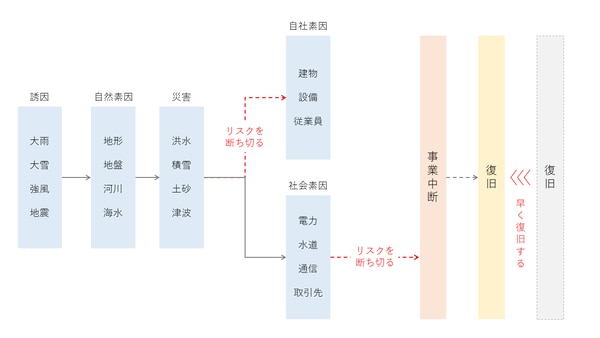

自然災害はどのように企業や組織に影響を与えるのでしょうか。

自然災害は大雨などの事象が「誘因」となり、そこに地形や地盤などの「自然素因」が重なることで、「洪水」や「土砂崩れ」などの「自然災害」になります。

「自然災害」は、直接的に自社へ被害をもたらす場合もあれば、インフラやサプライチェーンなど、自社外の素因(「社会素因」)を経由して、2次的に被害を受けることもあります。いずれにせよ、被害を受けることで、操業縮小や事業中断といった事業継続に関わる事態が発生します。

事業を円滑に継続するためには、まず災害発生時に被害を出来るだけ出さないことが大切です。

そして、被害が万が一出たとしても、早期に復旧することで、事業継続に与える影響を最小限に抑えることができます。この「被害を出さない」、「早期復旧」のために「リスク管理」や「危機管理」といった考え方が重要となってくるのです。

事業への影響を最小限に抑えるためには

では、リスク管理と危機管理を具体的にどのように行うと、事業への影響を抑えることができるのでしょうか。

自然災害では、災害が事業に影響を与えないように以下のようなリスク管理が考えられます。

- 自社施設の耐震・耐火・耐水性の向上、防災訓練の実施など、災害に強い体制づくりを実施して、災害による加害力に耐えうる状況を作る。

- サプライチェーンマネジメントを行い、自社の事業に影響が波及しないよう、「マルチサプライヤー」「マルチファブ」「戦略的在庫確保」などを検討する。

- 停電、断水、通信障害、交通障害などインフラの途絶に備えて、あらかじめ停電対策や通信障害対策などを実施する。

ただし、こうした取り組みをどれだけ行っても、全てのリスクを断ち切ることはできません。

そこで、事業に影響があった場合を想定した「危機管理」が重要となります。具体的には、迅速に情報収集を行い、正確に状況を把握します。そして、復旧の優先順位をつけ、BCPを発動する等の対策を講じ、危機により落ち込んだ操業度を少しでも早く平時の状態に戻すための復旧作業を行います。

もちろん、こうした危機管理は危機を乗り越えればいいというわけではなく、平時にどれだけ計画や組織作りを行っているかが重要となります。

「BCP」とリスク管理/危機管理の関係性

ここまで何度かBCPという単語を用いてきました。BCP(Business Continuity Plan・事業継続計画)とは、企業や組織が災害や事故などの危機的な状況に陥った際に、事業継続を可能にするために策定する計画です。計画の発動タイミングや性質上、一般的に危機管理に含まれると解釈されています。

しかし、これまでの話からもわかるように、危機管理に関わるBCPを適切に策定するにあたっては、リスク管理も必要不可欠です。実際、内閣府防災担当の「事業継続ガイドライン」には、「リスクの分析・評価」という章が設けられており、リスク管理も含まれているといえます。

つまり、BCPを策定する上では、危機管理とリスク管理の双方が重要であり、どちらが欠けても不十分な計画になってしまうのです。

リスク管理や危機管理を進めるための4ステップ

では、少しでも被害を抑えるリスク管理の取り組みは、どのように行えばいいのでしょうか。

取り組みは大きく4ステップに分けられます。

企業や組織におけるリスク管理の4ステップ

-

リスクを発見・特定する

事業目的に照らして内部・外部問わず広く情報を集めて、フレームワークを活用しながらリスクをできる限り抽出します。また、抽出したリスクの中から事業継続にあたって重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを特定します。

-

リスクを分析・評価する

特定したリスクに対して顕在化した場合の影響の大きさや顕在化する確率を分析します。そして分析結果を比較・評価し、対策の優先度を決定します。

-

リスク対策を策定する

優先度に応じて、リスク対策を策定します。対策としては、備蓄や補強といった損失防止・削減のほか、リスク分散や保険等によるリスク移転といったものが挙げられます。

-

リスク対策結果を評価する

対策を実施したら、リスク対策でリスクがどの程度軽減したか評価します。リスクがまだ残っている場合は、残るリスクが容認可能なものかも評価します。また、リスク対策の仕組みが構築され、運用されているかも評価の対象となります。

このように、リスクの発見、分析、対策の策定、結果の評価・改善というプロセスを繰り返すことで、企業や組織がリスクを把握でき、そのリスクに対する最適な対応策を考えていくことで、事業継続性を高めることができます。

企業や組織における危機管理の4ステップ

では、少しでも復旧を早めるために必要となる「危機管理」の取り組みはどのように行えばいいのでしょうか。

危機管理サービスを提供するレスキューナウでは、企業や組織における危機管理のアプローチ方法として、4つのTが大事であると考えています。4つのTとは、「体制の構築」、「手順の策定」、「ツールの準備」、「トレーニング(訓練の実施)」の頭文字です。

-

危機管理体制を構築する

体制図を描き、役割ごとに具体的に「どの部署」、「誰」が担当なのか、その責任を明確にします。また、状況報告や指示・連絡などの流れ(エスカレーションルール)などもあらかじめ決めておきます。

-

危機管理マニュアルを策定する

事業継続計画書だけでなく、役割ごとに「いつまでに」、「誰が」、「何を」、「どうやって」アクションするのか、具体的な対応手順を定めた「プロトコル(手順書)」を作成します。

-

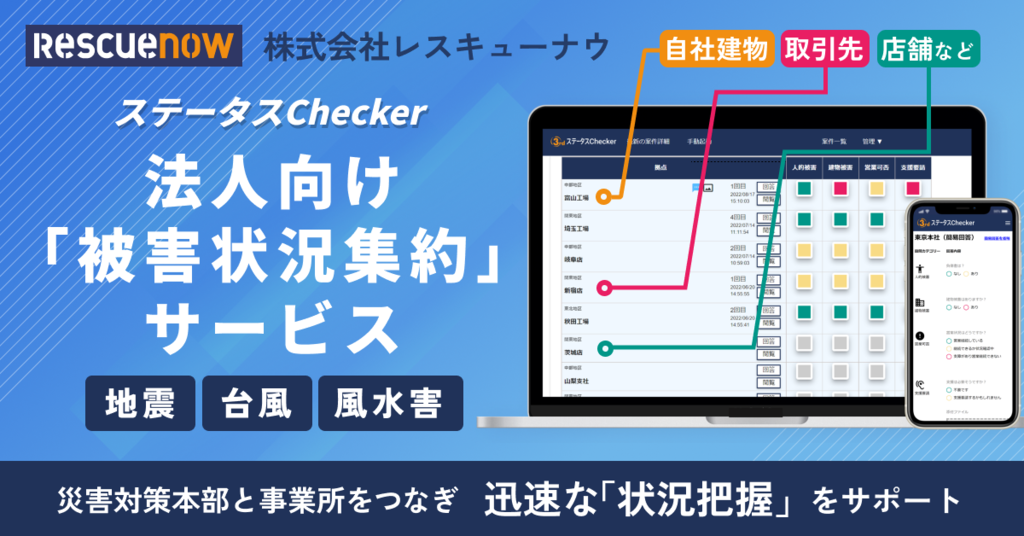

必要なツールを準備する

緊急時の連絡手段、安否確認システム、報告用フォーマット、ホワイトボードなど、危機対応に必要なツールをあらかじめ準備しておく必要があります。上記で策定した「プロトコル」をベースに、どのアクションには何が必要となりそうか考えていく方法がオススメです。

-

訓練を実施する

「体制」、「手順」、「ツール」の準備が出来たら、各種訓練を実施し、実際に機能するかを検証しましょう。実際に動いてみることで、各アクションにかかる所要時間や、不足しているツール等が見えてきます。

訓練で課題を洗い出し、ひとつひとつ改善していくことで、より洗練された「体制」「手順」「ツール」が構築され、事業継続性が高まっていきます。

こうした危機管理に関するお役立ち資料も提供しております。ぜひ、ご活用下さい。

おわりに

リスク管理と危機管理について、その違いや重要性、実際に管理を進めるためのステップを紹介してきました。

本記事を通じてリスク管理と危機管理、それぞれの意味や重要性を少しでもイメージできたでのであれば幸いです。

世の中の事業や取り巻く環境は企業や組織ごとに異なります。つまり、管理主体それぞれに管理の最適解があるといってよいでしょう。そのため、実際に管理をどのように進めていけばいいのかわからないという担当者の方もいらっしゃると思います。

レスキューナウでは創業25年で蓄積されたノウハウを活用し、危機管理の簡易診断や、課題を相談いただける窓口を設置しています。ぜひお気軽にご活用ください。