【大雪対策】除雪作業中の転落や落雪に注意

こんにちは。レスキューナウです。

2024年12月に気象庁から発表された3か月予報によると、2025年の1月~3月は北日本、東日本、西日本の日本海側で冬型の気圧配置が強まり、降雪量は平年並か多くなると予想されています。

雪害には、雪崩やレジャー施設での事故など様々なものがありますが、ここから数カ月の間は特に注意が必要な時期と言えるでしょう。

そんな雪害の中でも、死亡事故につながってしまうものの多くは屋根の雪下ろしといった、意外なところで発生していることはご存じでしょうか。

そこで今回は、これからの時期に増えるであろう除雪作業の危険性や作業中に気を付けるべきポイントをご紹介します。

この記事の目次[非表示]

- 1.除雪作業中の事故と死者の内訳

- 2.豪雪地帯で進む人口減少と高齢化

- 3.除雪作業の際にチェックしておきたい2つの情報

- 4.大雪対策として覚えておきたい「雪下ろし安全10箇条」

- 4.1.①安全な装備で行う

- 4.2.②はしごは固定する

- 4.3.③作業は2人以上で行う

- 4.4.④足場の確認を行う

- 4.5.⑤雪下ろしのときは周りに雪を残す

- 4.6.⑥屋根から雪が落ちてこないか注意する

- 4.7.⑦除雪道具や安全対策用具の手入れ・点検を行う

- 4.8.⑧除雪機の雪詰まりはエンジンを切ってから棒などで取り除く

- 4.9.⑨携帯電話を身につける

- 4.10.⑩無理はしない

- 5.さいごに

除雪作業中の事故と死者の内訳

冬になると、「○○県で■mの積雪」といったニュースをよく目にしますが、豪雪地帯では移動や通行、インフラの維持や水害の防止などのために除雪作業が必要になります。

広範囲や公共インフラの場合は除雪車を使った除雪が可能ですが、狭い道路や屋根の上などでは、どうしても手作業での除雪が必要になります。

そのようなシーンで発生する事故として、よく耳にするのは転落や落雪ですが、実は除雪作業中は安全な時間がないと言っても過言ではありません。

【除雪作業中に発生する事故の例】

|

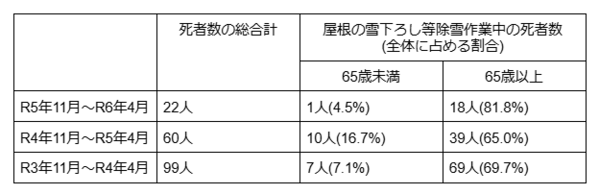

内閣府がまとめた資料によると、冬季(11月〜翌年4月)の大雪等による死者数は、直近3シーズンで、2021年(令和3年)から順に99人、60人、22人となっています。

暖冬の影響などもあり、全体の死者数は減少傾向ですが、注目すべきは「屋根の雪下ろし等の除雪作業中に亡くなった65歳以上の方の割合」で、3年連続で7割前後と非常に高い水準になっています。

豪雪地帯で進む人口減少と高齢化

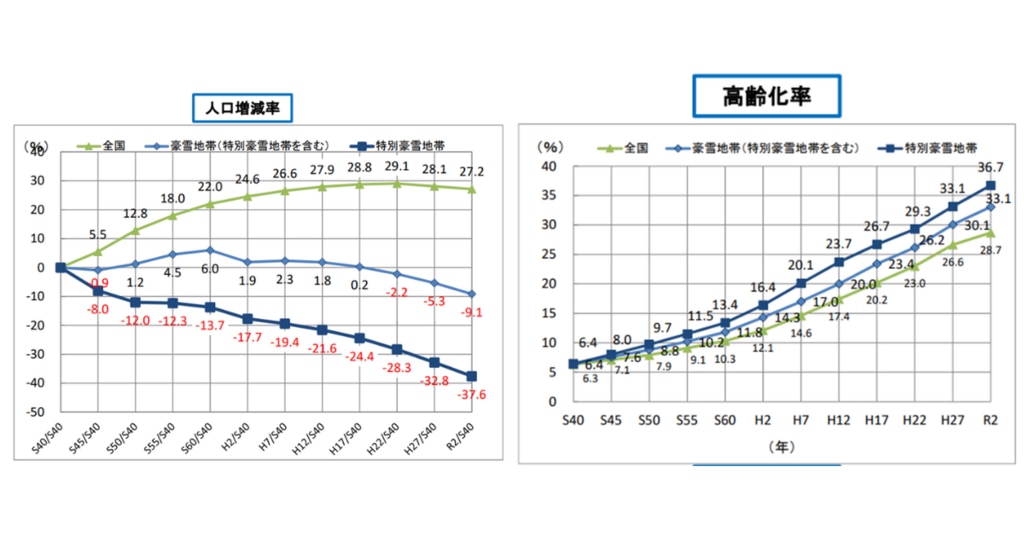

除雪作業中の65歳以上の死者数が年々増加している要因として、豪雪地帯の人口減少と高齢化が挙げられます。

下の図は、国が指定している「豪雪地帯」および「特別豪雪地帯」(注)の人口増減率と高齢化率のグラフです。

出典:豪雪地帯対策における施策の実施状況等(令和6年3月)| 国土交通省

豪雪地帯、特別豪雪地帯では全国平均と比較して人口が大幅に減少し、高齢化が進んでいることが分かります。

人口減少や高齢化は一筋縄で解決できる問題ではありませんが、地域の特性を理解し、事故が発生する危険性を認識しておくことは、事故を未然に防ぐ手段の1つとして非常に重要です。

注 雪が特に多く降り、生活や交通に著しい影響を及ぼす地域として国が指定した地域。通常の豪雪地帯よりもさらに厳しい気象条件にあるため、特別な財政支援や対策が講じられている。豪雪地帯は532市町村、そのうち特別豪雪地帯が201市町村。

除雪作業の際にチェックしておきたい2つの情報

除雪作業中の事故や積雪による建物の倒壊を防ぐために、研究機関や各自治体からは雪下ろしに最適なタイミングや注意すべきタイミングを知らせる情報が発信されています。

情報を収集しておくことで、回数をなるべく減らして、リスクを低減させることができるため、除雪作業を実施する前に確認しておくことをおすすめします。

雪おろシグナル

「雪おろシグナル」とは、防災科学技術研究所と新潟大学、京都大学が共同で開発したシステムです。

雪下ろしの目安となる積雪重量の推計値を地図上に色分け表示することで、雪下ろし作業の適切な判断に役立つ情報を提供しています。

雪下ろし注意情報

秋田県や山形県では、冬季になると、落雪や雪下ろし中の転落事故が発生しやすい気象条件になったことを知らせる「雪下ろし注意情報」が発表されます。

発表される情報は各県の気象台や自治体が積雪の状況をもとにしており、積雪の深さや雪の重さの推定値や雪下ろしが必要な目安、作業時の注意点(安全対策) など含まれます。

大雪対策として覚えておきたい「雪下ろし安全10箇条」

豪雪地帯や特別豪雪地帯における大雪対策や除雪作業を実施する際に覚えておくと良いのが、国土交通省が取りまとめている「雪下ろし安全10箇条」です。

最も多い「屋根からの転落事故」のほか、転倒事故、除雪機による事故、屋根からの落雪による事故、水路等への転落事故、発作などの発症防止について分かりやすくまとめてあるため、ぜひ参考にしてみてください。

ここでは、一部を抜粋して内容を簡単にお伝えします。

①安全な装備で行う

ヘルメット・動きやすい服装・フルハーネス型の安全帯・丈夫な命綱・滑りにくい長靴など、安全な装備で行いましょう。

ヘルメットはあごひもをしっかりと締めて、命綱は一端をアンカーにしっかりと固定します。

②はしごは固定する

はしごは斜めに立てかけず、屋根に対して決められた角度でまっすぐ立てて、ロープや器具を使用して足元をしっかりと固定します。

はしごの昇り降りや屋根への移動時は転落に特に注意し、はしごの上の作業は絶対にしないようにしましょう。

③作業は2人以上で行う

事故が発生した際に発見が遅れないよう、家族や親戚、近隣住民等と協力して複数人で除雪作業を行いましょう。

④足場の確認を行う

落雪に巻き込まれないように、屋根の上から順に雪を下ろします。

このとき、雪止めの位置を確認し、滑りにくくするように雪は少し残して作業しましょう。

晴れていて気温が高い日は、雪が滑りやすくなるため、注意が必要です。

⑤雪下ろしのときは周りに雪を残す

屋根から転落した際の衝撃を軽減させるために、落下が想定される場所の雪は敢えて残しておくようにします。

屋根の雪下ろしを終えてから住宅周りの除雪を行うようにしましょう。

⑥屋根から雪が落ちてこないか注意する

住宅周りの除雪をする際は、軒下などで屋根から落ちてくる雪に注意します。

屋根に積もって時間が経った固い雪や、暖かい日の緩くなった雪には特に注意が必要です。

⑦除雪道具や安全対策用具の手入れ・点検を行う

スコップやスノーダンプなどの除雪道具は定期的に点検を行い、使用前に離雪スプレーをするなどの手入れをしておきましょう。

⑧除雪機の雪詰まりはエンジンを切ってから棒などで取り除く

除雪機の雪が詰まったときは、必ずエンジンを切ってから雪を取り除きます。

このとき、素手で取り除くのではなく、棒などを使用して取り除くようにしましょう。

また、デッドマンクラッチ(安全装置)を固定したり、紐で縛って無効化することは絶対にやめましょう。

⑨携帯電話を身につける

緊急時に家族や緊急医療機関などにすぐ連絡がとれるように、携帯電話を身につけておくようにしましょう。

⑩無理はしない

作業前には準備運動を行い、作業中もこまめに休憩をとりながら作業します。

体調が悪くなったら作業を中止し、無理をしないようにしましょう。

さいごに

豪雪地帯で暮らすうえで、雪下ろしは避けられない重要な作業の1つですが、それと同時に常に何らかのリスクが付きまとう作業でもあります。

一方で、危険性を理解し、必要な情報を収集し、 適切な対策をとることでそのリスクは最小限に抑えることができます。

こうしたリスク管理は、作業を行う本人はもちろんのことですが、家族やご近所間、さらには地域全体でしっかりと共有し、啓発をすることが大切です。

また、自分の親族が豪雪地帯に住んでいる場合などは、雪下ろしのお手伝いに行くタイミングで、こうした情報を改めて確認してみるのも良いかもしれません。

【関連資料】

【関連記事】