福岡県西方沖地震を振り返り、地震リスクと対策を考える ~発生から20年~

こんにちは、レスキューナウです。

2005年3月20日に発生した福岡県西方沖地震から、今年で20年の節目を迎えます。

この地震では、九州最大の都市・福岡市で最大震度6弱を観測し、また、福岡県内で観測開始以来初めて震度5弱以上を記録するなど、当時は大きな注目を集めました。

今年は地震発災から20年という節目の年です。改めて地震の概要を振り返るとともに、福岡における今後の地震リスクと個人・企業が取るべき対策について考えていきたいと思います。

この記事の目次[非表示]

- 1.福岡県西方沖地震の概要

- 1.1.福岡県西方沖地震の詳細

- 1.2.福岡県西方沖地震の人的・物的被害

- 2.「福岡は地震が少ない」は本当か

- 3.福岡市中心部で進む減災に向けた取り組み

- 4.もし、市街地・繁華街で地震に遭遇したら

- 4.1.個人でできる対策・対応

- 4.2.企業でできる対策・対応

- 5.おわりに

福岡県西方沖地震の概要

福岡県西方沖地震は2005年3月20日の午前に福岡県西方沖の浅い場所で発生しました。地震の大きさはM7.0。福岡市や現在の糸島市、佐賀県みやき町で震度6弱を観測し、人的被害としては1人が死亡、物的被害としては住宅144棟が全壊しました。また、ライフラインでは最大約2600戸が停電、849万戸が断水となりました。

特に被害が大きかったのが、博多湾にある玄界島(福岡市西区)です。住家の損壊は全壊107棟を含む214棟と、島のほとんどの住家が被害を受けました。

玄界島には地震計がなかったため正確な震度は不明ですが、被害状況から、観測された最大震度6弱をさらに上回るような揺れが襲った可能性があるとの見方もあります。

玄界島での住宅被害の様子(出典:福岡市 西方沖地震20年特設サイト)

福岡県西方沖地震の詳細

地震発生時刻 |

2005年(平成17年)3月20日10:53 |

発生場所(震源位置) |

福岡県西方沖(現在の震央地名:福岡県北西沖) |

地震の規模(マグニチュード) |

M7.0 |

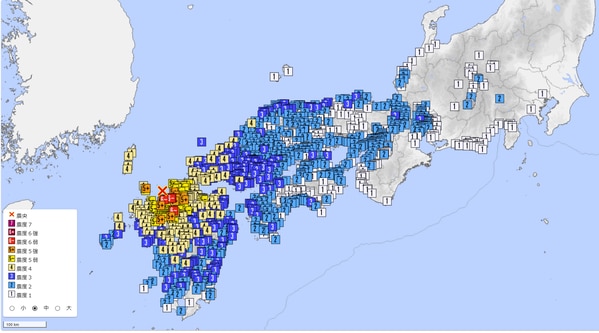

各地の震度

震度6弱 |

福岡県福岡市中央区、福岡市東区、前原市(現・糸島市)、佐賀県みやき町 |

震度5強 |

福岡県福岡市早良区、福岡市西区、久留米市、大川市、春日市、穂波町(現・飯塚市)、碓井町(現・嘉麻市)、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、志摩町(現・糸島市)、二丈町(現・糸島市)、佐賀県七山村(現・唐津市)、上峰町、白石町、長崎県壱岐市 |

福岡県西方沖地震の震度分布(出展:気象庁「震度データベース検索」)

福岡県西方沖地震の人的・物的被害

人的被害

死者 |

1人(ブロック塀の下敷きになったことによる) |

負傷者 |

1204人 |

物的被害

住宅全壊 |

144棟 |

住宅半壊 |

353棟 |

住家一部損壊 |

9338棟 |

停電 |

約2600戸(ピーク時) |

断水 |

849万戸(ピーク時) |

※被害は「福岡県西方沖を震源とする地震(確定報)」(総務省消防庁 2009年6月12日13:00発表)による

「福岡は地震が少ない」は本当か

1890年(明治23年)の福岡管区気象台の観測開始以来、福岡県西方沖地震が発生するまでは、福岡県内で観測された地震の最大震度は4でした。福岡県西方沖地震では、福岡県内で初めての震度5弱以上の揺れを観測しました。

この揺れは福岡県で生まれ育ってきた人にとっては初めて体験する大きなものでした。そして、福岡県西方沖地震に関連する地震活動が沈静化した後から、現在に至るまで福岡県を震源とした震度5弱以上の大きな揺れを観測する地震は発生していません。

そのため、「福岡は大きな揺れを伴う地震が少ない」と考える人がいるかもしれません。しかし、その認識は実際の地震リスクとは異なります。

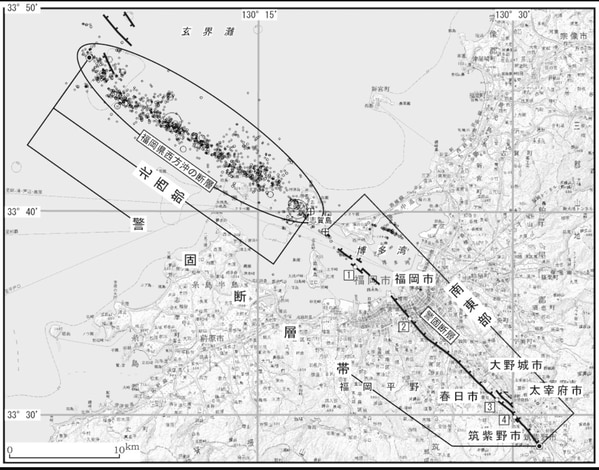

福岡県西方沖地震の震源分布からは、福岡市中心部の地震リスクが見えてきます。

警固断層帯と福岡県西方沖地震に関連した地震の震源分布(出典:地震調査研究推進本部)

上図は福岡県西方沖地震に関連した地震活動を示したものです。

この図を見ると、福岡県の北西沖から陸地に近いところまで多くの地震が発生していることが分かります。また、北西(左上)から南東(右下)に向かって線状に密集して地震が発生していることも分かります。一連の地震活動の発生エリアから南東方向に目を移すと、延長線上には警固(けご)断層帯と呼ばれる活断層があります。

福岡県西方沖地震は海上でしたので、陸上にある警固断層帯は動いていません。さらに、警固断層帯は前の活動から約3000~4000年が経過しており、近い将来の地震の発生が懸念されています。

そして、陸地部分の警固断層帯が動いた場合、予想される地震の規模はM7.2程度とされています。

さらに、警固断層帯は福岡市中心部の直下を通っていることが大きなリスクです。もし地震が発生した場合、福岡市内は直下型地震に近い揺れに見舞われ、県内の広範囲でも福岡県西方沖地震よりも強い揺れが襲う可能性が高いと考えられます。

つまり、明治以来長きにわたって大きな揺れを観測する地震が少なかったのは偶然のことと考え、大きな地震のリスクに備えるべきといえるのです。

福岡市中心部で進む減災に向けた取り組み

福岡県西方沖地震では、玄界島のほか、福岡市内でも建物のひび割れや壁の剥離、さらに沿岸部を中心に液状化による地面の陥没や地割れなどの被害が相次ぎました。

百道浜で発生した地割れ(出典:福岡市 西方沖地震20年特設サイト)

また、最も大きい震度6弱の揺れに見舞われた福岡市中央区には、九州随一の繁華街の天神地区があります。

地震の際、天神地区では幸いにもビルの倒壊や火災といった大規模な被害はありませんでしたが、ビルの窓ガラスが割れ、その破片が周辺の歩道に大量に散乱する被害が目立ちました。

地震後の調査で、多くの窓ガラスが割れたビルは1960年代に建てられており、窓枠が地震の揺れを吸収しない構造であったことや、窓ガラスに飛散防止の措置がされていなかったことが分かりました。

また、幸いにして地震発生時刻が午前中と人通りがあまり多くなかった時間の地震発生でしたが、発生時刻がもう少し遅ければ、行き交う人がさらに増えて、より大きな人的被害を生じる可能性もあったのです。

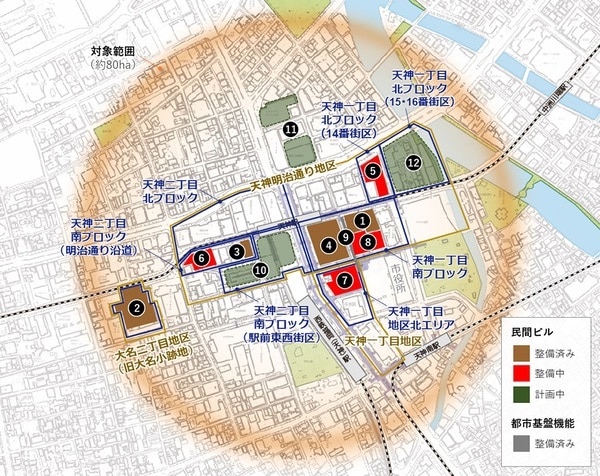

福岡県西方沖地震の後、警固断層帯をはじめとした地震リスクが見直されたことを契機に、天神地区周辺の災害対応力を強化しようという機運が高まりました。そして、福岡市では大規模再開発事業「天神ビッグバン」を主導し、現在もまちづくりが進められています。

「天神ビッグバン」の対象エリアとプロジェクトの位置図

(出典:福岡市 天神ビッグバン 特設ページ)

「天神ビッグバン」では、先ほど挙げたような老朽化した耐震性の低いビルを大規模高層ビルに建て替える再開発事業を行うことで、災害に強い中心市街地づくりと更なる経済活性化を両立しています。

もし、市街地・繁華街で地震に遭遇したら

福岡県西方沖地震は、地震の少なかった福岡の中心市街地で激しい揺れを観測したという点で大きなインパクトを福岡を中心とする人々に与えました。

この地震を契機に、災害に強いまちづくりが進められていますが、市街地や繫華街には、高層ビルが立ち並ぶ一方で、少し路地に入ると雑居ビルが密集しているなど、地震時には特有のリスクが生じます。では、市街地や繫華街で地震に遭遇した場合、どのように対応すべきか、個人と企業の視点から考えてみましょう。

個人でできる対策・対応

市街地や繫華街で大きな地震に遭遇した際は、窓ガラスや看板などの落下物から身を守るため、かばんやリュックなどで頭を保護しましょう。この時、首への衝撃を守るために、かばんやリュックを頭の上に掲げるようにして持ちます。

その上で、周囲の状況に十分注意しながら、ビルの倒壊や落下物から安全を確保します。そして、揺れが収まったら、地図や案内板などを頼りに広く見渡せる場所(公園など)へ避難します。避難後は、無理に帰宅しようとせず、最新の情報を集め、十分に安全が確認されてから帰宅するようにしましょう。

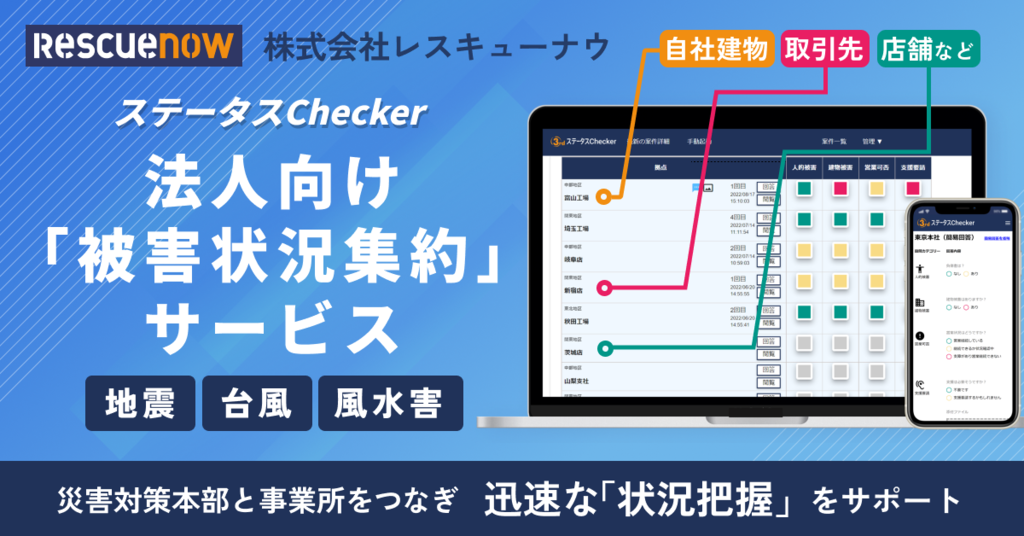

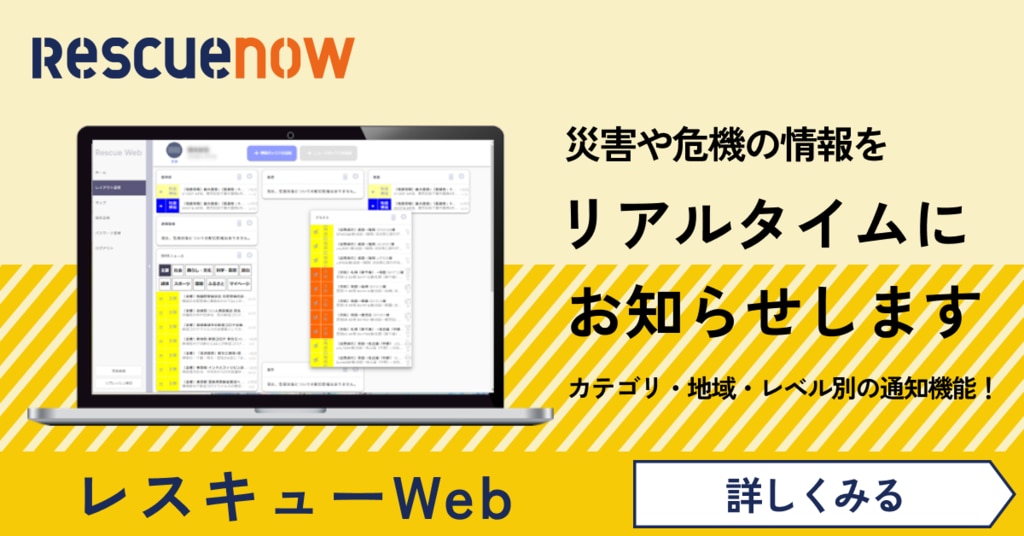

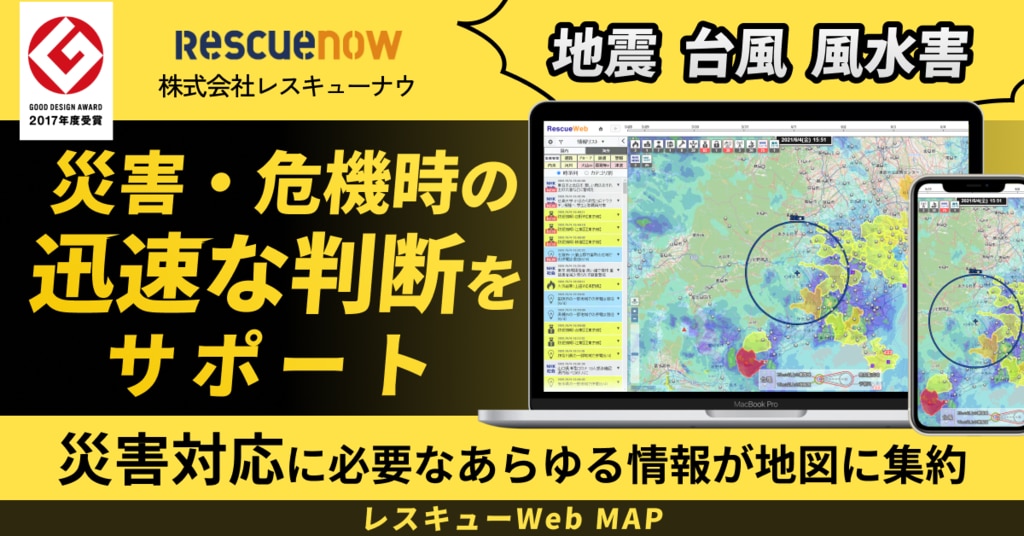

企業でできる対策・対応

市街地に拠点を置く企業は非常に多いかと思います。まず自社の拠点が入っているビルの耐震性の確認や家具の転倒防止策などの基本的な地震対策を実施します。特に市街地や繁華街では建物の古さや密集度によってリスクが変わるため、周辺の状況にも配慮した対策が重要です。

そして、地震が発生した際に、従業員がパニックを起こさず行動できるようにすることが重要です。事前に避難経路の確認を行い、いざというときに確認できる避難のマニュアル作りも従業員が安心して行動できるようにするために役立ちます。

また、大きな地震発生後は、鉄道やバスが運転見合わせとなり、帰宅困難者が出ることが予想されます。そのため、数日は滞在できるように備蓄品(食料、飲料水、トイレ用品など)はしっかりと準備しておくことも重要です。

さらに、市街地の拠点には総務・経営系の部署があり、重要拠点であることも多いです。

こうした拠点から各拠点への通信がうまくできなくなるリスクも考慮したBCP計画の策定や、緊急時に使用する各種ツールや通信手段の確保があるとより万全で、様々な被害のパターンに対応可能となります。

おわりに

大きな地震が少なかった福岡市街地を襲った福岡西方沖地震から20年。この地震を契機に地震リスクの見直しが進み、災害に強いまちづくりが進んでいます。

しかし、地震は福岡市に限ったリスクではないですし、「地震が少ないから安心」ということはありません。予測が難しい自然災害のため、想定外の場所や時間に発生するのが地震です。

一方で、どんなに予測が難しい地震災害でも、事前の準備こそが命を守り、素早い事業回復・復興へのカギとなります。企業のBCPや個人の地震対策を定期的に見直し、「備えあれば憂いなし」を実践していきましょう。